燃氣資訊2024年第6期(總第453期)

國家:國家能源局章建華:儲能和氫能是新能源發展的必要支撐

能源:煙臺構建“中國北方清潔能源中心”,2025年實現天然氣“東氣西輸”

行業:我國最大規模液化天然氣運輸船建造項目首制船成功交付

杭燃:強化質量勇創新 QC成果獲佳績——杭燃集團參加市優秀質量管理2024年度成果發布會

資訊:液化天然氣市場信息

| 內部資料免費交流 | 杭州市燃氣集團有限公司 科技信息部 |

匯編 |

國家能源局章建華:儲能和氫能是新能源發展的必要支撐

習近平總書記在中共中央政治局就新能源技術與我國的能源安全進行集體學習時指出,我國能源發展仍面臨需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉型任務艱巨等一系列挑戰,應對的出路就是大力發展新能源,強調要順勢而為、乘勢而上,以更大力度推動我國新能源高質量發展,為中國式現代化建設提供安全可靠的能源保障,為共建清潔美麗的世界作出更大貢獻。這是以習近平同志為核心的黨中央,面向新時代新征程對新能源高質量發展提出的新部署新要求,也是順應發展大勢、把握能源轉型變革歷史主動的戰略決策。我們要深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神,全面貫徹落實黨的二十大部署,以時不我待、只爭朝夕的緊迫感投入工作,以更大力度推動新能源高質量發展,為強國建設和民族復興貢獻澎湃能源動力。

深刻認識以更大力度推動新能源高質量發展的重大意義

黨的十八大以來,習近平總書記站在戰略和全局高度,對做好能源工作作出一系列重要論述,提出了“四個革命、一個合作”能源安全新戰略,強調要加快建設新型能源體系,大力推進能源技術革命,特別是在中央政治局集體學習時明確指出要以更大力度推動新能源高質量發展。這為我國能源發展指明了方向和路徑,為新能源高質量發展、更好地保障能源安全提供了根本遵循。我們必須學懂弄通做實總書記關于能源工作的重要論述,深刻認識以更大力度推動新能源高質量發展的重大意義。

以更大力度推動新能源高質量發展是保障能源安全、破解發展制約的必由之路。我們牢記習近平總書記囑托,不斷加強能源產供儲銷體系建設,構建多輪驅動的能源供應體系,14億多人的能源安全得到有效保障。同時要看到,我國傳統能源具有“富煤、少油、缺氣”的資源稟賦特點。隨著現代化強國建設全面推進,能源消費將持續剛性增長。當前和今后一個時期,我國能源發展面臨的需求壓力與供給制約仍將長期存在。應對挑戰,需要充分發揮我國新能源資源豐富的特點和優勢,增加能源供給總量,優化能源供給結構,全面提升可持續發展水平和國際競爭力。

以更大力度推動新能源高質量發展是推動綠色低碳轉型、實現“雙碳”目標的根本保證。新時代以來,我國能源結構調整加速推進,2023年可再生能源發電裝機占比歷史性突破50%,煤炭消費比重年均下降超過1個百分點,單位GDP能耗累計下降約27%,降幅超過同期世界平均水平的兩倍。同時要看到,我國產業結構偏重、能源結構偏煤、能源效率偏低,按照2030年非化石能源消費比重達到25%目標推算,我國每年非化石能源消費比重要提高1個百分點即5000多萬噸標準煤,任務艱巨。此形勢下,需要在生產、生活和生態環境等各領域全方位推廣和普及新能源使用,確保我國如期實現“雙碳”目標,為全球應對氣候變化提供中國方案、貢獻中國力量。

以更大力度推動新能源高質量發展是加快形成新質生產力、搶占發展先機的動力來源。習近平總書記指出,新質生產力特點是創新,關鍵在質優;新質生產力本身就是綠色生產力。我們持續推動傳統能源產業轉型升級,大力培育新能源產業發展壯大,形成了全球領先的清潔能源產業體系,光伏、風電已成為我國具有國際競爭優勢的產業。但要看到,科技創新已成為搶占未來發展先機的戰略制高點,隨著各國加速傳統能源向新能源轉型,全球能源治理正由資源主導向技術創新主導轉變。適應這一趨勢,需要以更大力度推動新能源高質量發展,進一步強化科技創新,加快形成新質生產力,為經濟社會發展提供更多新動能。

新時代以來我國新能源發展取得顯著成就

黨的十八大以來,各地各部門認真落實黨中央、國務院決策部署,圍繞新能源發展,切實加強立法、規劃和政策等方面的保障工作。建立了風電光伏全額保障性收購、固定電價和財政補貼制度;制定實施可再生能源、氫能等領域規劃,形成從國家到地方、從中長期到五年、從綜合性到分品種的規劃體系;建立健全可再生能源電力消納責任權重制度和綠色電力證書制度,完善電價政策和新能源開發建設管理政策,實施新能源資源市場化競爭性配置,組織開展大型風電光伏基地建設等,有力保障了新能源大規模快速發展。經過持續努力,我國新能源實現從小到大到強、從跟跑到并跑到領跑的跨越式發展,為經濟發展注入了新動能,為能源保供貢獻了新力量,為全球能源轉型提供了新方案。

我國新能源裝機規模大,連續多年穩居世界第一,約占全球的40%,是美國、歐盟和印度三個國家(地區)之和。截至2023年底,全國新能源和可再生能源發電裝機突破15億千瓦、達到15.2億千瓦,歷史性超過火電裝機,成為電力裝機的主體,在全國發電總裝機中的比重突破50%。其中,風電光伏發電裝機突破10億千瓦、達到10.5億千瓦,在全國發電總裝機中的比重達到34%,超過1/3。分品種看,水電(含抽水蓄能)4.2億千瓦、風電4.4億千瓦、太陽能發電6.1億千瓦,分別連續19年、14年、9年穩居世界第一,分別約占全球的30%、43%、42%。此外,多種清潔能源和新型儲能加快發展,截至2023年底,全國生物質發電裝機達到4414萬千瓦,地熱供暖(制冷)達到13.3億平方米,全國已投運的新型儲能裝機3139萬千瓦。

我國新能源發展速度快,年均保持兩位數的增長率,已成為全國新增電力裝機主體,占全球風電光伏新增裝機的一半以上。2012年以來,我國風電增長了6倍,年均增長20%左右;光伏增長了184倍,年均增長60%左右。從2016年開始,我國新能源和可再生能源新增裝機占全國新增電力總裝機的比重超過50%,2023年達到85%,成為我國新增電力裝機的主體。自2020年以來,我國風電光伏連續3年新增裝機超過1億千瓦,其中2023年新增2.9億千瓦,約占全球風電光伏新增裝機的63%。另外,新型儲能2023年新增裝機約2260萬千瓦,是此前歷年總和的2.6倍。

我國新能源運行質量好,實現高水平消納利用,成為能源保供的重要力量。近年來,我國新能源發電持續保持較高的利用率水平,2023年全國風電平均利用率97.3%,全國光伏平均利用率98%,新能源發電量不斷增加,占比穩步提高,在能源電力保供中的作用不斷凸顯。2023年全國可再生能源年發電量約3萬億千瓦時,約占全社會用電量的1/3。其中風電光伏發電量1.43萬億千瓦時,約占全社會用電量的15.8%,高于13%的全球平均水平。

我國新能源技術水平高,在全球處于領跑地位。我國新能源行業始終堅持以技術創新滿足不斷變化的市場需求。陸上低風速風電技術國際一流,海上大容量風電機組技術保持國際同步,在精準測風、超大型風機、漂浮式基礎、柔性直流、智能化等領域已達到世界先進水平。海上風電機組最大單機容量突破2萬千瓦,風電葉片最大長度超過123米,均為世界之最。在運光伏組件轉換效率突破23%,處于世界領先水平。鈣鈦礦電池等新型電池技術不斷創新突破,實驗室認證效率突破33.9%,刷新世界紀錄。風電和光伏開發成本十年來分別下降了60%和80%,風電平均度電成本降至0.26元、光伏度電平均成本降至0.31元,實現平價上網。制氫技術形成自身優勢,海洋能技術也正在積極探索。

我國新能源產業競爭力強,已建成先進完備、具備國際競爭優勢的全產業鏈體系。除滿足國內需求外,我國風電光伏產品已覆蓋全球200多個國家和地區,已成為名副其實的全球新能源產業中心。全球風電機組關鍵零部件和光伏多晶硅、硅片、電池片、組件等大部分是由我國生產制造。產業發展壯大,帶動了一大批新能源企業參與國際合作,成為共建“一帶一路”合作的亮點。

我國新能源減碳貢獻多,是全球應對氣候變化、減少碳排放的重要引領者和推動者。2022年,我國單位GDP可再生能源發電裝機約663瓦/萬美元,是全球平均水平的2.1倍、美國的4.8倍。2022年我國可再生能源發電量相當于直接減少碳排放約22.6億噸,出口的風電光伏產品為其他國家減少碳排放約5.7億噸,合計減排約占全球的41%,分別相當于美國、加拿大、印度、德國的2.5倍、4.1倍、7.0倍、8.6倍。

準確把握我國新能源高質量發展面臨的新形勢

當今,新一輪科技革命和產業變革深入推進,全球能源發展呈現新趨勢、新特點、新格局。我們要準確把握未來發展趨勢,迎難而上,持續鞏固提升我國新能源發展的國際領先優勢。

大力發展新能源、加快能源低碳轉型已成為世界各國普遍共識和一致做法。一是各國普遍重視新能源發展。美國、歐盟等國家和地區紛紛提出加速新能源發展方案。美國提出“能源獨立”,通過設立法案和計劃,推動頁巖油氣技術應用,支持可再生能源技術,為新能源產業提供資金和政策支持。歐盟將大力發展新能源作為應對氣候變化和推進能源轉型的重點,推動綠色新政一攬子計劃,發布《歐盟實現經濟、安全和可持續能源供應的聯合行動》《歐洲風電行動計劃》,提出推廣太陽能和風能、加速氫能部署、增加生物甲烷產量等措施,增加投資支持海上風電、綠氫、可再生燃料等發展。日本希望通過全面系統布局主導全球氫能產業鏈,目前已在氫燃料電池研發方面取得相對領先地位。

二是新能源將成為未來能源發展的主要方向。聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)研究認為,為把全球升溫控制在1.5°C左右,2050年可再生能源應占電力供應的70%~85%,國際能源署(IEA)、國際可再生能源署(IRENA)等機構的研究也指出,2050年全球85%~90%的發電將來自可再生能源。2023年中美關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明、第二十八屆聯合國氣候變化大會的全球可再生能源和能源效率承諾,均提出努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至3倍。

三是風電光伏仍是新能源發展的主體。據測算,我國風電的技術可開發量超過100億千瓦,光伏發電的技術可開發量超過450億千瓦。2060年前實現碳中和,我國風電光伏裝機規模將達到50億千瓦以上,約是目前裝機總量的5倍。各主要經濟體在擴大風電光伏裝機規模的同時,重點圍繞降本增效開展技術攻關。美國和歐盟均積極推動鈣鈦礦、硅基光伏等技術創新,同時注重風電向遠海高空、大型化、智能化發展。

四是儲能和氫能是新能源發展的必要支撐。風電光伏發電間歇性、波動性大,大規模、高比例接入需要儲能等調節性電源作為支撐,從而平抑或減少風電光伏發電出力不穩定的影響。新型儲能可以在電力需求低谷時儲存多余的電能,在電力需求高峰時釋放,從而平衡日內電網負荷。氫能是清潔高效的二次能源,既可直接應用于交通、工業等領域,也可通過電解水制氫轉化為穩定的化學能并長周期儲存,在電力系統需要時再次發電,助力提升我國能源系統的整體效率。

五是多元融合是新能源發展的重要趨勢。隨著新能源快速發展,能源生產消費向集中式與分散式并重轉變,以新能源為主的綜合能源服務將廣泛提供電力、制冷制熱、儲熱等能源服務,形成源網荷儲一體的綠色供能用能模式。同時,燃機摻氫發電、煤電摻氨發電等新能源和傳統能源互補使用技術的經濟性有望逐漸提升,通過摻氨、摻氫對煤電和氣電進行燃料替代,將有效提升降碳減碳效果。

要清醒認識我國新能源高質量發展面臨的挑戰。一是外部環境日益嚴峻復雜。近年來,美歐一方面意圖通過技術、標準、政策等手段謀求新能源發展主導權,另一方面在環境、貿易、人權等領域對我新能源企業頻頻出手,把中國視為主要競爭對手遏制打壓。美國和歐盟對我出口進行抵制,對光伏、電池等產品征收所謂“反傾銷稅”,美國甚至援引國內法“長臂管轄”,對我相關企業進行制裁。此外,一些國家和地區還存在為保護其本地產業市場份額而阻礙我國新能源產品進入的情況。對此,我們要在堅定不移擴大開放的同時,加強形勢研判、提高能力本領,促進國際國內市場融合發展,加快建立國際互認的標準體系,維護良好的外部發展環境,把握發展的主動權。

二是需求壓力持續增大。從能源供應保障看,當前我國人均用能遠低于發達國家,人均能源消費量約為G7國家平均水平的一半,人均生活用電量約為美國的1/5。未來一段時期我國能源消費還將保持剛性增長,據研究機構測算,未來幾年我國能源消費總量每年將保持2%左右的增速,折合約1.2億噸標準煤,如果其中一半由風電光伏發電保障,則每年需要新增風電光伏發電裝機約1.5億千瓦。從推動綠色低碳轉型看,我國第二產業能耗約占全國能源消費總量的70%,二氧化碳排放約占全國碳排放總量的八成,傳統能源結構轉型任務較為艱巨。我們要推動新能源盡快“立”起來,形成對傳統能源的安全可靠替代能力。

三是矛盾制約凸顯。新能源發展存在相關的土地等要素保障不夠、消納能力不足等問題。風電光伏大規模發展與用地用海空間不足之間的矛盾較為突出,新能源大規模發展對電力系統靈活調節能力提出了更高要求,西部地區新能源大基地建設所需的更多特高壓外送通道要考慮通道密集、廊道緊張、大電網安全情況等,一些地方在核準新能源項目時還存在一些附加條件。新能源非技術降本增效受到影響,需要各地各部門進一步加強政策協同和要素保障,為新能源發展營造更好的環境。

四是被“彎道超車”的風險一直存在。當前,全球新能源技術更新迭代不斷,比如光伏行業從多晶硅到單晶硅、異質結電池、薄膜電池、鈣鈦礦電池,幾乎每5年就出現顛覆性技術。目前我國鈣鈦礦電池技術在實驗室層面暫時領先,但尚未大規模產業化,若國外鈣鈦礦電池產業發展速度超預期,我國光伏產業就可能面臨被“彎道超車”。另外,我國風機主軸承、光伏控制系統的芯片等部分核心零部件尚未實現自主可控,鋰、鈷等關鍵資源對外依存度也較高。這些情況,都需要我們保持底線思維,加大技術攻關,持續夯實提升我國新能源技術領先的優勢。

以更大力度推動新能源高質量發展的重要手段

以更大力度推動新能源高質量發展是一項長期的系統工程,必須統籌謀劃、協同配合,加大創新、深化合作,持續推動新能源技術進步和產業發展。

加強頂層設計。錨定碳達峰碳中和目標任務,堅持系統思維,統籌供應安全和綠色發展,在保障能源安全基礎上,進一步加大政策供給,構建多元綠色低碳能源供應結構,為新能源高質量發展提供支撐保障。一是加強規劃引領。積極推進“十四五”現代能源體系規劃及電力規劃、可再生能源規劃等各領域規劃落實,組織開展能源規劃研究,統籌謀劃中長期能源電力優化布局,加強能源規劃與國土空間規劃、生態環保規劃等的銜接,開展電力系統設計,確保重點規劃項目方案合理性,促進全國各區域各時段能源生產消費協調平衡。二是持續完善發展政策。進一步完善可再生能源電力消納責任權重制度,推動權重向重點用能行業或單位分解。研究分省設置風電光伏合理利用率,引導各地以消納責任權重為底線,以合理利用率為上限,有序推動風電光伏發展。三是大力促進綠色能源消費。在綠證核發全覆蓋的基礎上,推動以綠證作為可再生能源消費的基礎憑證,建立健全綠證、綠電、碳市場協同機制。擴大可再生能源非電直接利用規模,倡導綠色低碳生產生活方式,提高終端用能的綠色能源比重。

扎實推進新能源基礎設施建設。適應能源轉型需要,進一步建設新能源基礎設施網絡,實施可再生能源替代行動,夯實國家新能源發展和安全根基。一是繼續推動風電光伏發電體系快速發展。堅持集中式和分布式并舉、陸上和海上并重,加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設,試點推動深遠海海上風電開發,編制全國主要流域水風光一體化規劃,組織開展“千鄉萬村馭風行動”“千家萬戶沐光行動”,結合“三北”六期工程統籌推動光伏治沙,推動油氣勘探開發與新能源融合發展。因地制宜推動生物質能、地熱能、海洋能等新能源發展。二是抓緊建設新型電力系統。科學規劃、有序推動抽水蓄能電站建設,推動新型儲能多元化高質量發展,積極開展火電靈活性改造。加快特高壓柔性直流輸電技術創新應用,推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設,開展配電網高質量發展專項行動,研究提升電力智能調度水平,發揮儲能的系統調節作用,提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。三是加強充電基礎設施建設。推動電動汽車充電基礎設施應用示范縣和示范鄉鎮建設,加快構建廣泛覆蓋、結構優化、功能多樣的充電基礎設施網絡體系,支持新能源汽車快速發展。

大力推進能源科技創新。把握全球新一輪科技革命和產業變革趨勢,充分發揮我國超大規模市場和完整工業體系的優勢,堅持以技術創新引領能源高質量發展。一是加強重點方向研發投入。加強對新能源技術研發的規劃布局,統籌科研力量和資源加大對新能源關鍵共性技術研發平臺的支持,重點推進鈣鈦礦光伏、大型風機等高效發電技術,柔性直流等輸配電和智慧電網技術,液流電池和壓縮空氣等儲能技術,氫氨醇制輸儲用技術等創新。二是推動落實國家重大專項。實施科技創新2030“智能電網”重大專項和“可再生能源”等能源領域國家重點研發計劃,組織開展第四批能源領域首臺(套)重大技術裝備申報和評定,加快關鍵零部件、核心材料國產化替代步伐。三是加快先進技術應用。支持先進技術商業化,結合重大能源項目建設,對首臺(套)、國產化裝備使用提出相應要求,通過規模化應用提升先進技術應用水平和國產化設備的可靠性、經濟性和先進性,加快形成新質生產力。

持續深化能源體制機制改革。統籌好有效市場和有為政府,健全適應新能源高質量發展的體制機制。一是依法推進能源治理。健全能源法律法規體系,推動出臺能源法,抓緊修訂可再生能源法。加強能源標準體系建設,完善引領能源清潔低碳發展的相關標準和技術規范。進一步優化能源領域營商環境,增強各類經營主體的創新活力。二是健全完善能源市場體系。建立全國統一電力市場體系,完善電力中長期、現貨、輔助服務交易有機銜接機制。適應新能源大規模接網需求,進一步完善電力輔助服務市場基本規則和綠證綠電交易機制,促進綠色電力消費。明確各類新能源項目參與市場的時間表、路線圖,推動新能源發電穩妥有序進入市場。研究促進智能微電網發展的改革措施,積極培育新能源開發利用的能源生產消費新業態、新模式。

全方位加強能源國際合作。以共建“一帶一路”為引領,充分利用國內國際兩個市場、兩種資源,不斷優化能源合作的模式和條件。一是拓展能源多元合作新局面。舉辦第三屆“一帶一路”能源部長會議,加快推進“一帶一路”綠色能源合作,推動更多綠色能源合作項目落地。統籌深化中俄能源合作,加強中歐在氫能、儲能、風電、智慧能源等領域技術創新對話合作,務實開展中美能源領域交流。二是積極參與全球能源治理。深化與發展中國家綠色產能合作,積極推動風電、太陽能發電、智慧電網等項目落地。積極探索與發達國家、東道國和跨國公司開展多方合作的有效途徑,深入推進與重點能源資源國的互利合作。編制全球清潔能源合作區域指南,持續深化綠色能源合作,加強與周邊國家電力互聯互通,推動構建能源綠色低碳轉型共贏新模式。三是加強標準體系國際銜接互認。加強綠色低碳能源技術、標準制定等國際合作,推動可再生能源綠色電力證書國際認可,有效應對美西方碳關稅政策影響。

今年是中華人民共和國成立75周年,也是習近平總書記提出“四個革命、一個合作”能源安全新戰略10周年。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,深入貫徹落實習近平總書記重要指示和黨的二十大精神,堅定不移把能源革命引向深入,以更大力度推動新能源高質量發展,為強國建設、民族復興作出新的更大貢獻。

(來源:時事報告)

【主持者言】

日前,國家能源局黨組書記、局長章建華在時事報告上發文指出,要深刻認識以更大力度推動新能源高質量發展的重大意義,以更大力度推動新能源高質量發展是推動綠色低碳轉型、實現“雙碳”目標的根本保證,以更大力度推動新能源高質量發展是加快形成新質生產力、搶占發展先機的動力來源。文章明確,準確把握我國新能源高質量發展面臨的新形勢,儲能和氫能是新能源發展的必要支撐。氫能是清潔高效的二次能源,既可直接應用于交通、工業等領域,也可通過電解水制氫轉化為穩定的化學能并長周期儲存,在電力系統需要時再次發電,助力提升我國能源系統的整體效率。

多元融合是新能源發展的重要趨勢。隨著新能源快速發展,我國能源生產消費向集中式與分散式并重轉變,以新能源為主的綜合能源服務將廣泛提供電力、制冷制熱、儲熱等能源服務,杭燃集團應積極推進新能源模式轉型,形成源網荷儲一體的綠色供能用能模式。

煙臺構建“中國北方清潔能源中心”,2025年實現天然氣“東氣西輸”

5月22日,煙臺市政府新聞辦舉行“聚力鏈式發展”主題系列第五場新聞發布會,煙臺市發展改革委、萊州市、海陽市、國電投核能有限公司等部門和公司的領導介紹了煙臺市清潔能源產業鏈的高質量發展情況。記者從發布會上獲悉,煙臺市將充分發揮清潔能源資源領先優勢,全力將清潔能源產業打造成為我市高質量發展的標志性產業,構建“中國北方清潔能源中心”,2025年實現天然氣“東氣西輸”。

推動清潔能源釋放綠色發展動能

煙臺市政協副主席、市發展改革委主任、市清潔能源產業鏈鏈長王松杰介紹說,煙臺清潔能源產業正邁進發展的快車道,發展達到了新高度,實現了新突破,踏上新臺階,創出新模式,打造了新名片。推動清潔能源高質量發展,煙臺市發展改革委通過走訪本地企業和市外企業,為關聯產業擴張創造條件、為項目順利投產奠定基礎,與華能、中國林業等多家央企簽訂戰略合作協議,推動上海鍋爐高端裝備制造基地等一批產業項目陸續落地。國電投核能總部運營中心將于今年建成,后年投入運營。成功引進東方電纜深遠海高端海洋裝備系統北方基地項目,與位于蓬萊中國海上風電國際母港的東方電氣葉片、上海電氣主機、大金重工塔筒等項目聯合形成了風電產業鏈生產銷售閉環。

王松杰說:“當前重點謀劃建設596平方公里丁字灣新型能源創新區,其中重大引領性項目——新一代電池材料低碳產業園,項目一期總投資168億元,項目建成后,磷酸鐵鋰、人造石墨等核心材料生產能耗可比同行業分別降低30%、70%,將開辟萬億級市場需求規模的新能源電池產業新賽道,形成新能源電池全產業鏈。”

當前煙臺按照清潔能源供給與產業平衡和安全為本的原則,以“虛擬電廠+區域儲能中心”軟硬結合的形式,打造新型能源互聯網城市。2023年11月22日,東方電子建成的國內首個城市級數字化虛擬電廠正式投入運行。建設區域性儲能中心,在煙臺市“東西南”三個區域有序投資建設電網負荷側、大規模、區域性、本質安全的獨立儲能中心。

2023年,煙臺成功舉辦首屆綠色低碳高質量發展大會,推出總投資6248億元的200個優質合作項目,面向全球尋求技術、資金、人才等領域的合作,展現綠色低碳高質量發展煙臺“樣板”,煙臺成為兩年一屆大會的永久舉辦地。

王松杰說:“今年8月份將接續舉辦全國生態日山東主場活動暨碳達峰碳中和煙臺論壇,我們將邀請300多家企業,在會上將發布一批綠色低碳領域重要事項,推介一批綠色高質量發展重點項目,交流一批綠色低碳典型經驗”。

定期舉辦“親清發改會客廳”,圍繞新能源產業等領域組織座談,為企業紓困解難。目前已舉辦13期活動,邀請465家企業、金融機構和科研院所參加,推出363個向民間資本開放的項目和470個綠色低碳高質量發展項目,促成31個項目合作,吸引民間資本109億元。

2024年,煙臺提出清潔能源產業“開新局、強產業、謀突破”的發展目標。推動產業鏈鏈式發展,成立煙臺市清潔能源產業協會,促成新一代電池材料低碳產業園、上海鍋爐高端裝備制造基地項目、天然氣貿易中心等一批延鏈補鏈強鏈的重點項目簽約落地。圍繞產業鏈推進創新鏈,推動核電技術及裝備、拓展海上浮式光伏技術創新應用,加快氫能技術創新與場景應用,編制《煙臺市新型儲能發展行動方案》,力爭將煙臺打造成為“北方儲能之都”。探索LNG冷能的多場景應用等。圍繞創新鏈聚集人才鏈,依托國電投核能總部、上海核工院北方分院等科創平臺、央企總部建設,匯聚一批高端管理、科技創新類人才等。

打造膠東半島千萬千瓦級新能源基地

在發布會上,萊州市委副書記、市長陳鋼說,萊州市發展清潔能源產業具備無可比擬的先天條件,現有陸海風電、陸海光伏、新型儲能、生物質發電等清潔能源門類,正在規劃綠電制氫等清潔能源項目,清潔能源總裝機容量達到310萬千瓦,是煙臺乃至全省能源門類最齊全的縣級市之一。

圍繞打造“膠東半島千萬千瓦級新能源基地”這一目標,萊州力爭到2026年,把清潔能源產業培育打造成為200億級產業集群。

加快推進風光電站建設。結合萊州灣海上養殖、土山鹽場發展和光伏電站基地建設,合理布局海陸風力發電機組,建設風光漁鹽互補模式,推進風光同場電站建設,實現風光漁鹽協同發展,提高海洋牧場和鹽場地塊綜合利用效率。

優化提升電網消納能力。加快推進電網升級改造,規劃實施輸變電、匯流站工程,建設煙臺區域儲能中心,進一步提升我市海陸風電、海陸光伏等清潔能源消納外送能力。

積極招引裝備制造項目。圍繞裝備制造、新型儲能、綠電制氫和涉能配套等4條產業鏈,突出核心組件、高端裝備、關鍵零部件,加快推進高端海纜生產基地、異質結電池組件、綠色氫能鏈示范等新能源產業項目,提高清潔能源裝備省內市場配套率。

強化產業融合聯動發展。依托港口、園區及周邊風光儲優勢,謀劃實施源網荷儲一體化項目,重點推動銀海化工園區產業項目與綠色甲醇、綠電制氫、光電風電等清潔能源聯動發展,實現自發自用、就近消納,打造綠色低碳化工示范園區。

預計2035年發電近2000億度

丁字灣新型能源創新區已寫入《山東省建設綠色低碳高質量發展先行區三年行動計劃(2023—2025年)》及省政府工作報告,列為山東省“十四五”新舊動能轉換重大支撐性引領性項目。海陽市委常委、副市長梁景俊說,創新區能源富集、腹地廣闊、濱海臨港、交通發達、區位突出,清潔能源、航空航天、新材料等產業集群呈現提質、擴量、增效的良好發展態勢,園區競爭力、影響力逐步提升。未來,該區域將成為山東省建設綠色低碳高質量發展先行區、煙臺市打造綠色低碳高質量發展示范城市的重要支撐。預計到2035年,區域清潔能源總裝機容量可突破3000萬千瓦,年發電近2000億度。丁字灣擁有四種類型核電機組,在核能供暖、工業蒸汽、海水淡化等核能綜合利用領域走在全國前列。海陽核能供熱是“國家能源核能供熱商用示范工程”,已成功實現零碳熱源的跨區域互通共享,為全國清潔取暖貢獻了“山東經驗”;海陽核電站年可直供104萬噸、0.7兆帕、210℃工業蒸汽,具有明顯的價格優勢;投運了世界首個水熱同傳示范工程,已連續3年為核電專家村近2千人同時供熱供水。圍繞新型能源體系與產業鏈條,中核、國電投、中電建、中車、華能、華潤等10余家央企積極在海設立各類子公司、分公司20余家,聚焦核電安全殼、結構模塊、鋼結構、風機主機等核心裝備生產,同步配套檢修運維服務。

結合海陽市綠電蒸汽、產業集聚、要素富集等優勢,丁字灣新型能源創新區堅持園區與產業協同發展,招引與培育相互結合,圍繞能源裝備制造、航空航天、新材料、核能綜合利用高標準規劃了核電裝備制造工業園、東方航天港產業園、新材料產業園、核工業蒸汽產業園等四大產業園,著力提高園區承載“硬實力”。

將加大在煙清潔能源投資力度

此次新聞發布會,還邀請到了國電投核能有限公司黨委書記、董事長郝宏生,他在發布會上表示:煙臺市是國家電力投資集團有限公司(以下簡稱國家電投)打造中國核能第三極與清潔能源高地的重中之重。

目前,國家電投在煙臺地區共有二級單位4家、三級單位18家,清潔能源在運總裝機達到330萬千瓦,集團內涉核企業累計在山東采購合同總金額達392億元。

據了解,海陽核電一期工程已安全穩定商運五周年,成為世界首個發電破1000億度的三代核電項目。

截至2024年4月,“暖核一號”項目五個供暖季累計提供零碳熱量901萬吉焦,節約原煤消耗81萬噸,減排二氧化碳149萬噸,減少向環境排放676萬吉焦熱量。后續,國家電投結合機組建設及區域需求,將持續推進核能供熱技術迭代升級,使核能供熱惠及更廣的區域和更多的百姓。

在海上,國家電投先后建成半島南3號、半島南V場址等海上風電項目,在運80萬千瓦,核準60萬千瓦,已簽訂開發協議340萬千瓦。規劃建設270萬千瓦海上光伏,目前已建成國內首個近海樁基固定式海上光伏實證項目,HG34實證項目已實現離網發電。

在煙臺市相繼揭牌成立“一院三中心”(上海核工院北方分院、核能大修中心、運營標準化中心、備件中心),并推進實體化運作,進一步完善、做強“國和”系列設計、采購、技術服務產業鏈條。目前三大中心集中簽約合同金額已達25億元。

據郝宏生介紹,國家電投將進一步加大在煙臺的核電、風電以及海上光伏等清潔能源投資力度,繼續放大國家電投在煙項目以及產業鏈帶動作用。自海陽核電落地煙臺以來,國家電投已與山東省內企業簽訂設備、服務等相關合同金額超112億元,拉動地方經濟發展超過316億元。下一步,將持續做好“暖核一號”核能供熱項目,切實做到民眾、地方政府、熱力公司、長輸管網公司、核電企業等的多方共贏。

(來源:煤氣與熱力)

【主持者言】

在5月22日舉行的“聚力鏈式發展”主題系列新聞發布會上,煙臺市政府、市發展改革委、萊州市、海陽市和國電投核能有限公司的領導介紹了煙臺市清潔能源產業鏈的高質量發展情況。煙臺市將充分發揮清潔能源資源的領先優勢,全力將清潔能源產業打造成為高質量發展的標志性產業,煙臺清潔能源產業正邁進發展的快車道,實現了新高度、新突破,并創造了新模式。國家電投將繼續加大在煙臺的核電、風電和海上光伏等清潔能源投資力度,進一步推動區域經濟發展和綠色低碳轉型。

在綠色低碳能源轉型方面,杭燃集團一直積極響應國家“把握能源轉型變革歷史主動的戰略決策”,推動分布式光伏發電、綠色加氫站、充電樁等清潔能源項目轉型,通過科技創新賦能帶動產業轉型,為全面建設社會主義現代化國家貢獻力量。

我國最大規模液化天然氣運輸船建造項目首制船成功交付

5月15日,我國最大規模液化天然氣運輸船建造項目——中海油液化天然氣運輸船項目首制船“綠能瀛”號在上海市長興島成功交付,標志著我國新建大型液化天然氣運輸船取得新進展。

總臺央視記者 古峻嶺:我國新一代液化天然氣運輸船“綠能瀛”號總長達到了299米,寬度是46.4米,這一艘船的用鋼材量就達到了25000噸。甲板面積相當于3個標準足球場,可裝載17.4萬立方米液化天然氣,能夠滿足700萬個家庭一個月的用氣需求。

“綠能瀛”是按照世界最新理念、最優裝備、最佳環保性自主設計、建造的第五代“長恒系列”液化天然氣船首船。具有綜合能耗低、艙型兼容廣、載貨能力強、航線匹配佳,四大顯著亮點,可以高效適配多元化航線的各種運營要求。

中國船舶集團滬東中華總經理 翁紅兵:交付的“綠能瀛”號液化天然氣運輸船各項技術性能達到世界領先,與上一代相比,船體減重1500多噸,降低了更多油耗,單日航行碳排放可減少10噸以上,每個航次可多裝載800立方米液化天然氣。

液化天然氣運輸船作為“海上移動浮艙”,是實現LNG貿易靈活性和產業規模化、一體化的重要基礎設施,可確保液化天然氣產業鏈安全可靠、不斷鏈運行。中海油液化天然氣運輸船項目一期將建造6艘17.4萬立方米液化天然氣運輸船,該項目建造船舶全部投產后,每年將從全球各地運回液化天然氣約350萬噸,可供900萬個家庭使用3年。

中海油能源發展股份有限公司副總經理 王偉:自2000年以來,中國海油已建成10艘國產大型液化天然氣運輸船。這次一期、二期項目開展后,將再建12艘大型液化天然氣運輸船,總運力將突破360萬立方米,每年預計可向國內運回進口液化天然氣1600萬噸。

近年來,液化天然氣在全球能源結構中占據著越來越重要的位置,隨著國際貿易需求的增加,液化天然氣海運市場需求也在快速增長。2022年至2026年,國際上將新增14個液化天然氣項目,共約需227艘大型液化天然氣運輸船來提供配套運輸服務。

從到岸到離岸,這種交付模式對我國液化天然氣產業有哪些利好?

液化天然氣產業鏈條環環相扣,海上運輸是連接液化天然氣資源和國內用戶的重要一環,以“綠能瀛”為代表的國產液化天然氣運輸船的投運,標志著我國液化天然氣自主運輸能力取得新突破。

長期以來,我國作為液化天然氣進口商,資源交付以到岸交付模式為主,運輸權主要掌握在國際大型資源商手中。“綠能瀛”號液化天然氣運輸船采用離岸交付模式,也就是賣方將貨物交至指定的船只上,并完成出口清關手續。離岸交付模式下,我國可自由調動貨物流向,將貨物交付到首選目的港之外的其他交付地點,快速響應市場變化,增強國際貿易靈活性。

中海油能源發展股份有限公司采油服務分公司 黃國良:我們通過自主船運調度的方式,實現從資源產地到最終用戶的產業覆蓋面的拓展,推動產業鏈的延伸,提高我國液化天然氣產業鏈、供應鏈的穩定性和可持續性發展。

近年來,我國液化天然氣進口量迅猛增長,2023年進口量達7132萬噸,同比增長12.6%,再次超越日本,成為全球最大液化天然氣進口國。

中國海油氣電集團資源中心主任 朱巖巖:擁有一支自主可控的液化天然氣運輸船隊,可以使我們更好地掌握貿易的主動權,增強我國資源議價能力和國際話語權,在保障國內能源安全穩定供應的同時,可以創新開展更多形式的液化天然氣貿易合作。

據悉,到2024年底中國造船業承接的訂單量將達到全世界總量的65%至70%,液化天然氣運輸船的訂單量將超過全球總量的30%

(來源:央視新聞)

【主持者言】

5月15日,我國最大規模的液化天然氣運輸船建造項目——中海油液化天然氣運輸船項目首制船“綠能瀛”號在上海市長興島成功交付。液化天然氣運輸船作為“海上移動浮艙”,是實現LNG貿易靈活性和產業規模化、一體化的重要基礎設施。

近年來,液化天然氣在全球能源結構中占據著越來越重要的位置,隨著國際貿易需求的增加,液化天然氣海運市場需求也在快速增長。到2024年底,中國造船業承接的液化天然氣運輸船訂單量將超過全球總量的30%,而擁有一支自主可控的液化天然氣運輸船隊,可以使我國更好地掌握貿易的主動權,增強我國資源議價能力和國際話語權。在保障國內能源安全穩定供應的同時,可以創新開展更多形式的液化天然氣貿易合作。

強化質量勇創新 QC成果獲佳績——杭燃集團參加市優秀質量管理2024年度成果發布會

2024年5月21日至24日,集團組織9個質量管理(QC)小組參加在風景秀麗的淳安千島湖舉辦的2024年度杭州市優秀質量管理小組成果發布會。會議榮幸邀請到杭州市經濟和信息化局、市科學技術協會、市總工會以及共青團杭州市委員會的領導蒞臨指導,為參會小組提供寶貴的點評與建議。

集團QC課題涵蓋了降低乾潭閥室調壓器冬季故障次數、降低西部綜合站廠界噪聲、提高民用燃氣調壓器出口壓力的穩定性、提高新裝NB遠傳智能表次日上線率和消息平臺研制等多個領域,充分展現了集團在保障供氣安全、優化服務質量方面的不懈追求。各小組通過詳實的要因分析、明確的目標設定、有效的實施策略,以及實際成效的分享,系統地展示了他們在提升產品質量與管理效率上的創新成果。

在激烈的競爭中,集團QC小組憑借出色表現共摘得2個一等獎、6個二等獎和1個三等獎,其中杭天高壓儲配分公司輸配運行科QC小組和西部綜合站QC小組摘得一等獎;杭天部室的運服部QC小組和消息平臺研制小組、杭天服務發展公司的北大橋綜合站QC小組、桐廬杭燃求穩QC小組、臨安杭燃QC小組以及錢江燃氣QC小組獲二等獎;杭天輸配運行分公司終結者QC小組獲三等獎,集團也榮獲了“最佳組織獎”,這一系列榮譽是對集團質量管理實踐與團隊協作精神的充分肯定。

本次發布會不僅是一個成果展示的舞臺,更是一次深化專業知識、促進團隊間學習交流的寶貴機會。它激發了集團內部的學習氛圍,確立了高質量的團隊工作標準。展望未來,集團計劃進一步擴大QC活動的參與度,吸引更多員工投身于質量管理與技術創新的實踐中,不斷強化集團的科技創新實力,加強人才隊伍建設,為實現集團的可持續、高質量發展提供堅實保障。

(來源:杭州燃氣集團)

【主持者言】

杭燃集團各QC小組在本次2024年度市質量成果發布會上展示了他們在提升產品質量與管理效率上的創新成果。在激烈的競爭中,集團9個QC小組憑借出色表現共摘得2個一等獎、6個二等獎和1個三等獎,集團還榮獲了“最佳組織獎”,這一系列榮譽是對集團質量管理實踐與團隊協作精神的充分肯定。

杭燃集團未來將進一步推廣開展QC活動,吸引更多技術員工投身于質量管理與技術創新的實踐中,不斷提高企業工作標準的質量,加強科技人才隊伍建設,實現改進質量、降低消耗、提高服務水平、提高員工工作效率和企業經濟效益。

液化天然氣市場信息

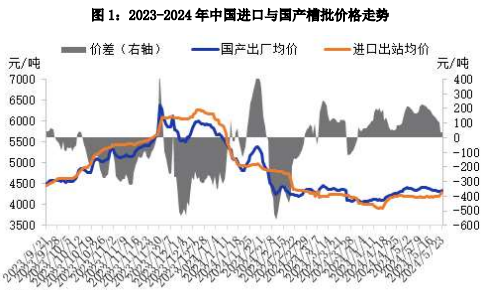

本月LNG價格先跌后漲。終端剛需采買,交投平淡,為緩解庫存壓力,上游液廠紛紛走跌促銷。隨低價液出貨轉好,加之海氣推漲利好,后期液價止跌反彈;國際現貨價格連續上漲,海氣在成本支撐下,于末期集體上行。

本月全國LNG出廠(站)成交周均價環比跌0.41%至4273元/噸,其中國產LNG出廠成交周均價環比跌1.57%至4325元/噸,進口 LNG 槽批出站周均價環比漲0.82%至4220元/噸。

預測:海氣推漲提振下,局部出現追漲囤貨心態,且西北主產區液廠成交持續在成本線徘徊,挺價意愿強烈,且下周處于中亞管線檢修期間,或對市場有一 定支撐,但考慮基本面仍顯寬松,下游抵觸高價情緒仍存,市場觀望國際現貨價格走勢及月底原料氣競拍,預計下周價格或漲幅有限,窄幅盤整為主。

液廠方面,受海氣上漲帶動,液價止跌反彈。前期,主產地液廠價格高企, 終端剛需逢低采買,交投清淡,部分高位液緩解庫存壓力,紛紛走低促銷。中期,市場觀望情緒濃郁,交投表現不一,部分高位液位緩解庫壓,延續跌價放量,零星低價液廠窄幅推漲。后期,市場基本回穩,湖北黃岡和陜西旭強瑞停裝一天,加之海氣推漲,一定程度帶動市場采購心態,局部低價液銷售轉好,小幅補漲。

接收站方面,成本支撐,接收站集中上行。前期受買漲不買跌心態影響,且市場重車有待消化,海氣交投轉淡,但隨著國際現貨價格持續攀升,受成本因素支撐,海氣價格于末期集體上行。

| 評論主持:涂仁晨、姚崢祎

| |

| 杭州市燃氣集團有限公司 地址:杭州市西湖區天目山路30號 網址:http://www.hzgas.com.cn/ |

|